25 декабря 2025, 19:49

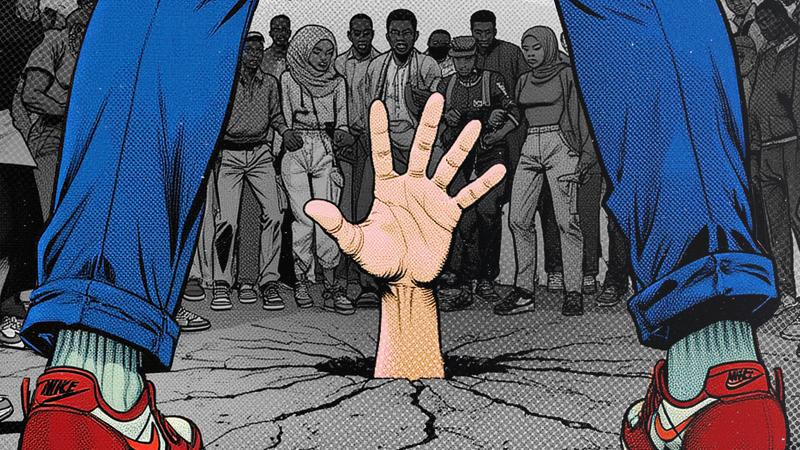

Потерянное поколение: как белые молодые мужчины стали жертвой политики «разнообразия»

Я 15 лет занимался перепродажей билетов, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Но в январе 2016 года мне почти удалось построить настоящую карьеру. Мне тогда исполнилось 31, и я уже пять лет жил в Лос-Анджелесе и писал сценарии. Были небольшие успехи: пара маленьких проектов ушла в экранизацию, а незадолго до этого я начал писать вместе со своим лучшим другом. Мы работали быстро и без остановки, поддерживая друг друга.

Успех уже был почти осязаем. В то время так казалось постоянно.

Мы написали пилотный сценарий, к которому опытный шоураннер в весьма абстрактном и сугубо голливудском смысле согласился «подключиться». Тот проект в итоге заглох, так что мы удивились, когда ни с того ни с сего получили от руководителей письмо с предложением встретиться. Шоураннер объяснил, что выдвинул нас в команду сценаристов для будущего проекта, которым собирался руководить: продюсеру так понравился наш пилот, что он захотел нас нанять.

Вот он — тот самый момент, когда наши карьеры должны были пойти в гору. Мы своё уже отработали: я подрабатывал репетитором по SAT и перепродавал билеты, чтобы сводить концы с концами, параллельно занимаясь сценариями, — и пять лет, если судить по немного более старшим знакомым, которым удалось пробиться, казались вполне нормальным сроком.

Но, разумеется, к 2016 году мы уже опоздали.

Шоураннер ответил нам письмом с извинениями. «Сначала я думал, что, возможно, смогу взять вас в проект, — писал он, — но теперь это не представляется возможным».

Мы всё равно встретились с этим продюсером. Он был белым мужчиной из поколения X и долго рассказывал, как сильно ему понравился наш пилот. Но пул авторов, объяснял он с извиняющимся видом, был небольшим, а сценаристы более высокого уровня все оказались белыми мужчинами. Они не могли позволить себе нанимать только белых мужчин. Возможно, если сериал получит ещё один сезон, нас смогут взять.

Этого так и не произошло.

Казалось, все окна возможностей разом закрылись. В 2011 году, когда я переехал в Лос-Анджелес, белые мужчины составляли 48% сценаристов начального уровня на телевидении; к 2024 году их доля сократилась до 11,9%. Редакция The Atlantic с 2013 по 2024 год изменилась с 53% мужчин и 89% белых до 36% мужчин и 66% белых. Доля белых мужчин среди ассистент-профессоров в гуманитарных науках в Гарварде упала с 39% в 2014 году до 18% в 2023.

Сейчас можно сказать, что 2014 год стал точкой перелома: в тот год политика DEI была институционализирована во всех сферах американской жизни.

«Мир за тебя не болеет — более того, он сознательно болеет против тебя»

Разные отрасли одна за другой вводили кадровые фильтры, обещающие дополнительные преимущества всем, кто не был белым мужчиной, — и затем действительно эти преимущества предоставляли. «С каждым объявлением о повышениях возникало желание сделать дополнительный акцент на гендере [или расе], — вспоминал бывший консультант. — И когда ты не относишься к этим группам, этот акцент становится всё сильнее и сильнее, приобретая всё больший вес. С одной стороны, ты хочешь радоваться за людей, которые смогли преодолеть препятствия на своем карьерном пути. С другой — смотришь вокруг и думаешь: вау, мир за тебя не болеет — более того, он сознательно болеет против тебя».

По мере того, как администрация Трампа проходитcя бензопилой по аппарату разнообразия, равенства и инклюзивности, возникает соблазн изображать DEI как набор благих, но малоэффективных HR-модулей. «Безусловно, существовали грубовато сделанные программы DEI, которые казались навязчивыми или даже отталкивающими, — поясняла Кианга-Яматта Тейлор в The New Yorker. — Но в целом это относительно безобидная практика, призванная повысить разнообразие и одновременно послать сигнал о том, что рабочие места должны быть справедливыми и открытыми для всех».

Возможно, именно так DEI воспринималась белыми мужчинами из поколений бэби-бумеров и X. Но для белых мужчин-миллениалов DEI была не мягкой корректировкой баланса, а глубоким сдвигом в том, как распределяется власть и престиж. И всё же практически ни одна из тысяч статей и аналитических колонок о разнообразии не рассматривала этот вопрос в разрезе поколений.

Это история не обо всех белых мужчинах. Это история о белых мужчинах-миллениалах в американской профессиональной среде — о тех, кто остался и кто (в основном) молчал. Одна и та же идентичность, с разницей в десятилетие, означала совершенно разные профессиональные судьбы. Если в 2014 году вам было сорок — вы родились в 1974 году и начали карьеру в конце девяностых, — вы уже состоялись. Если же в 2014 году вам было тридцать, вы оказались в тупике.

Потому что требования DEI легли не на старшее поколение белых мужчин, которые во многих случаях по-прежнему обладают колоссальной властью. Они легли на нас.

I. Медиа играют важную роль

Сейчас это может быть трудно вспомнить, но ещё десять лет назад господствующей критикой американской журналистики было то, что ей катастрофически не хватает гендерного и расового разнообразия. Существовала надежда, что «новые медиа» окажутся иными, что интернет приведёт с собой более широкий спектр голосов. Однако к середине 2010-х этот оптимизм начал сходить на нет. «Новые медиапроекты — такие как Vox, BuzzFeed и Politico — пытаются изменить то, как люди получают новости и развлекательный контент онлайн, — сообщало NPR в 2014 году. — Но, как утверждают критики, в редакциях и на руководящих позициях в них по-прежнему в подавляющем большинстве сидят белые мужчины».

Критики в целом были правы: Gawker по-прежнему на 57% состоял из мужчин и на 79% — из белых; Vice имел преимущественно мужской состав и на 70% состоял из белых. В FiveThirtyEight Нейт Сильвер жаловался на столь серьёзный гендерный разрыв, что лишь 15% поданных заявок поступали от женщин.

Именно в этот мир Эндрю и пришёл в 2015 году. Он устроился на работу в одно из крупных «новых медиа» и попал в отдел общего назначения: следил за срочными новостями и штамповал ночные заметки. «Работа давала ощущение, что ты не зря стараешься, — говорил он мне. — Но если представить себе работу на полную ставку — ночами, по выходным — и при этом параллельно пытаться на стороне выстроить собственную нишу, которая со временем может привести к каким-то долгосрочным результатам, всегда тяжело».

Ему нравилась эта работа, и он постепенно сформировал собственную тему. В воздухе по-прежнему витал общий оптимизм — особенно вокруг «новых медиа». «У меня выходили качественные разборы, а иногда и эксклюзивы, — говорил он. — У меня была репутация человека с более левой точкой зрения, с хорошими источниками слева, но при этом готового время от времени дать им по рукам. Тогда всё это действительно казалось стремлением призвать власть к ответу и честно дать свободу новым идеям».

После университета, ещё до того как прийти в журналистику, Эндрю работал в некоммерческом секторе. Разговоры о разнообразии и структурах власти фоном присутствовали там постоянно, но он никогда особенно об этом не задумывался. «В любом прогрессивном пространстве всегда существовала хотя бы какая-то озабоченность вопросами представительства, — объяснял он. — Я никогда не замечал, чтобы это мешало моей карьере на протяжении... первых шести-семи лет работы».

Но придерживаться такой точки зрения становилось всё сложнее. В 2019 году Дэвид Хаскелл, только что назначенный главным редактором журнала New York, столкнулся с разочарованием сотрудников по поводу того, что на эту должность «снова продвинули ещё одного белого мужчину». «Я понимаю такую реакцию. Отчасти я её разделяю, — сказал он своим сотрудникам. — Самый действенный способ сдвинуть ситуацию с наймом в сторону разнообразия — это твёрдое и громко артикулированное обязательство, исходящее с самой вершины редакционного списка. Я... намерен поступить именно так».

Эндрю не работал в журнале New York, но он наблюдал, как схожее давление перекраивает его собственную редакцию. Он провёл там пять лет, будучи узкоспециализированным журналистом, который никак не мог продвинуться дальше. И внезапно единственным предметом разговоров стали показатели разнообразия. Руководство, по его словам, было «одержимо наймом цветных сотрудников». Но кадровый резерв оказался узким, и любого сколько-нибудь перспективного кандидата быстро переманивали The New York Times или кабельные новостные каналы. «При всех тех заявлениях, которые делали эти редакции, императив „хватит уже белых мужчин“ казался мне настоящей мантрой, — рассказывал он мне. — И невозможно было не задуматься, означает ли это, что тебя обходят стороной при распределении возможностей — даже внутри собственной организации».

Институты, взявшие курс на разнообразие, решили, что никакого отката назад быть не должно. Если после ухода женщины или человека небелой расы освобождалась должность, ожидалось, что её займёт другая женщина или человек небелой расы. «Надежда всегда заключалась в том, что вы наймёте небелого кандидата, — говорил мне старший редактор по найму в одном из крупных изданий. — Если в начале карьеры появлялась чернокожая женщина, которую вы хотели взять, найти кого-то можно было... но если она была действительно хороша, вы понимали, что очень скоро её переманят в The New York Times или The Washington Post».

Правда в том, что после многих лет целенаправленных усилий большинство новостных изданий уже достигли гендерного паритета — и тихо через него перешагнули. К 2019 году редакции ProPublica, The Washington Post и The New York Times состояли преимущественно из женщин, как и новые медиастартапы — Vice, Vox, BuzzFeed и The Huffington Post.

А потом наступил 2020 год — и всё пошло под откос.

После смерти Джорджа Флойда редакции наперебой бросились разыгрывать собственное «покаяние». The New York Times торжественно пообещала «масштабные» реформы — вдобавок к тем масштабным реформам, которые она уже обещала ранее. The Washington Post заявила, что станет «самой разнообразной и инклюзивной редакцией в стране». CNN взяла на себя «долгосрочное обязательство» по освещению расовой тематики, тогда как Bon Appétit признал, что «наши первые полосы слишком долго были чрезмерно белыми» и что журнал «токенизировал многих сотрудников и авторов из числа BIPOC (чёрные, коренные и другие цветные люди — п.п.)». NPR пошло ещё дальше, объявив, что разнообразие — это не что иное, как их «путеводная звезда».

И это были не пустые лозунги. В 2021 году среди новых сотрудников Condé Nast лишь 25% составляли мужчины и 49% — белые; в California Times, материнской компании The Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune, — всего 39% мужчин и 31% белых. В том же году ProPublica наняла 66% женщин и 58% людей небелой расы; в NPR 78% новых сотрудников составляли люди небелой расы.

«На типичную вакансию мы получали пару сотен заявок, и как минимум 80 из них были от белых мужчин, — вспоминал один редактор. — С самого начала было ясно, что мы не собираемся брать лучшего кандидата... Поражало, с какой откровенностью мы говорили об исключении заявок от белых мужчин». Кадровый резерв почти не изменился — белые мужчины по-прежнему составляли почти половину соискателей, — но теперь они занимали лишь около 10% открытых позиций.

В редакции Эндрю внезапно всё стало вращаться вокруг идентичности. Бесконечные тренинги по разнообразию, оценка «расового климата» — в какой-то момент журналистам даже велели с предельной дотошностью фиксировать связанные с идентичностью характеристики всех источников. Эндрю сыграл ключевую роль в создании профсоюза в своей компании и возражал, когда переговоры сместились от выходных пособий и родительских отпусков к требованиям расовых квот. «Они хотели, типа... срочно нанимать чернокожих», — говорил он.

Когда он поставил эти новые приоритеты под вопрос, реакция последовала незамедлительно. «На звонке в Zoom женщины начали резко отвечать на мои комментарии, а другие щёлкали пальцами чате, — вспоминал он. — Это был целый субкультурный язык, который внедряли мгновенно и повсеместно».

Отчаянно стремясь к повышению (почти шесть лет у него была одна и та же должность), Эндрю начал искать варианты на стороне. «Я подавался в The Atlantic, Politico, CNN, The Washington Post, в три разных отдела The New York Times», — рассказывал он мне. Но редакции сокращались, и это лишь делало конкуренцию ещё жёстче. «Когда начинается дефицит, о таких вещах начинаешь думать особенно остро, — говорил Эндрю. — Это была проблема бизнес-модели, усугублённая проблемой расовых [и гендерных] предпочтений».

В The Atlantic Эндрю даже не получил приглашения на собеседование. Главный редактор этого издания Джеффри Голдберг ещё в 2019 году описывал свою философию найма так: «Открывая возможности для молодых людей, женщин и цветных людей, сознательно представляя их продвижение, я просто расширил круг потенциальных лидеров. Никакой системы квот здесь нет».

Голдберг откровенно говорил и о другой, менее удобной реальности. «Написать заглавную статью на десять тысяч слов — это очень и очень трудно, — сказал он в том же интервью. — В Америке не так много журналистов, которые на это способны. И те журналисты, которые это делают, — почти исключительно белые мужчины».

С квотами или без них, The Atlantic удалось сократить долю найма белых мужчин. С 2020 года почти две трети новых сотрудников издания составляют женщины, а почти 50% — люди небелой расы. В 2024 году The Atlantic объявил, что за прошедший год три четверти редакционных наймов пришлись на женщин, а 69% — на людей небелой расы.

Ирония заключалась в том, что там, где старшее поколение белых мужчин оставалось у руля (в особенности там!), пространства для карьерного роста почти не оставалось. «Если ты собирал вокруг себя команду из белых мужчин, ты фактически рисовал мишень у себя на спине», — вспоминал редактор. В The New York Times Magazine (одном из немногих престижных журналов с публично доступным списком редакции) главным редактором является белый мужчина поколения X Джейк Сильверстайн, а редакционным директором — ещё один белый мужчина того же поколения, Билл Уосик. Но из девяти представителей поколения миллениалов среди старших редакторов и редакторов материалов, стоящих ниже них по иерархии, белый мужчина лишь один — и работает он там с 2012 года, фактически «по праву давности».

На самом нижнем уровне карьерной лестницы картина почти не отличается. С 2020 года лишь 7,7% стажёров Los Angeles Times были белыми мужчинами. В период с 2018 по 2024 год из примерно 30 летних стажёров The Washington Post белыми мужчинами оказывались лишь двое или трое (в 2025 году на фоне определённых политических сдвигов в стажёрском наборе Post оказалось семь белых мужчин — это цифры, которых не видели с далёкого 2014-го). В 2018 году The New York Times заменила летнюю стажировку годичной стипендиальной программой. Из почти 220 её участников лишь 10% составили белые мужчины.

Другие карьерные лифты тоже пришли в негодность. Еженедельные таблоиды, которые когда-то давали старт молодым мужчинам-аутсайдерам, теперь полностью от них отреклись. В редакции Seattle Stranger нет ни одного белого мужчины, как и в штате Indy Week. Ещё в 2017 году на первой странице Portland Mercury значились шесть белых мужчин. К 2024-му остался лишь один — главный редактор из поколения бэби-бумеров.

К началу 2020-х многие журналисты, с которыми я разговаривал, заметили ещё одну вещь: молодые белые мужчины, которые раньше заполняли потоки заявок на стажировки и стипендиальные программы, просто перестали подаваться. Мужчины поколения Z получили ясный сигнал: журналистика — не для них.

«„Женскость“ коллективов бросается в глаза, — признался мне известный репортёр из поколения X с безупречной либеральной репутацией. — Прямо думаешь: вау, а куда вообще подевались мужчины?»

Менее чем за десятилетие облик всей отрасли полностью изменился. Редакция The New York Times сократила долю мужчин с 57% и белых с 78% в 2015 году до 46% мужчин и 66% белых в 2024-м. В Condé Nast сегодня работает лишь 35% мужчин и 60% белых. BuzzFeed — медиапроект, который в 2014 году на 52% состоял из мужчин и на 75% из белых, к 2023 году стал лишь на 36% мужским и на 52% белым.

Но, пожалуй, ничто не иллюстрирует историю «новых медиа» так наглядно, как Vox: их поясняющие статьи определяли дискурс 2010-х, а внутренняя демография компании точно отражает профессиональный сдвиг этого десятилетия. В 2013 году, когда Эзра Кляйн оказался под огнём критики из-за недостатка разнообразия в своём стартапе, Vox Media была на 82% мужской и на 88% белой. К 2022 году компания стала лишь на 37% мужской и на 59% белой, а к 2025 году руководство на 73% состояло из женщин.

«Демографический сдвиг изменил не только то, кто рассказывал истории, но и то, какие истории рассказывались»

Демографический сдвиг изменил не только то, кто рассказывал истории, но и то, какие истории рассказывались. После смерти Джорджа Флойда коллеге Эндрю Лукасу поручили написать материал о том, почему никогда не следует вызывать полицию. «Помню, как мне пришлось брать интервью у одного из этих аболиционистов для текста о том, что если кто-то вскрывает твою машину или дом, то вызов полиции — это проявление белого превосходства, — даже если полиция нужна тебе просто для страхового отчёта, — рассказал мне Лукас. — От этого мне всегда было по-настоящему мерзко. Я вспоминаю об этом с большим сожалением».

«В 2005 году редакции были левоцентристскими пространствами, — сказал мне известный репортёр из поколения X. — Сейчас они стали откровенно левыми... Я предполагаю, что одна из причин этого сдвига в том, что белые мужчины и белые женщины начали вынужденно мимикрировать под требования времени, освоив образ мышления „союзника“, чтобы просто пройти отбор».

Эндрю же, со своей стороны, оказался не в состоянии освоить то показное «союзничество», которое стало ожидаемым. «В детстве я всегда считал себя женоподобным ботаником... — говорил он мне. — Но теперь мой способ самовыражения вдруг поместил меня на самый „мужественный“ край мужского спектра в медиасреде. Я начал замечать, что для людей, которые вообще говорят в моей тональности, остаётся совсем немного места».

Его пригласили на позицию старшего репортёра в более престижное издание — «на каждом этапе приходилось прыгать через всевозможные препятствия», как он мне сказал. Но в конце концов всё это стало похоже на жестокую насмешку: многочасовые собеседования, письменные тесты, бесконечные встречи с разными редакторами — и лишь спустя месяцы выяснилось, что должность отдали человеку на десять лет моложе него: гомосексуальному мужчине небелой расы, который сумел пройти путь от стажёра до помощника редактора, а затем до старшего репортёра менее чем за два года.

«Если ты белый мужчина, ты должен быть суперзвездой, — сказал мне Эндрю. — Невозможно отделаться от ощущения, что, каким бы хорошим ты ни был, ты просто родился не в то время».

Как ему казалось, в отрасли остались сверхуспешные белые мужчины, которые успели пробиться до 2014 года и потому фактически оказались в положении поколения X, — но для всех остальных продвижение вверх в сокращающейся индустрии стало почти невозможным. («Я, можно сказать, прошёл по инерции из прежней эпохи и к 2015–2024 годам уже достиг такого уровня, что это на меня всерьёз не влияло», — сказал мне один из этих журналистов-суперзвёзд.)

Пережив годы вечных отступных, Эндрю в конце концов стал старшим репортёром в 2023 году, но к тому моменту это ощущалось скорее как утешительный приз, чем признание заслуг. Ему было почти 40 лет, он был не женат, а возможностей для дальнейшего — вертикального или горизонтального — движения почти не оставалось. Когда началась очередная волна отступных, он решил, что пришло время уйти.

II. Башня из слоновой кости

Вопросы расы и гендера давно обросли устойчивыми нарративами, особенно в академической среде. Но в одном, похоже, сходились все, с кем я пообщался: об этом лучше не говорить — по крайней мере публично и уж точно не под своим именем. «Гуманитарные науки — это очень тесный мир», — нервно объяснял один профессор-миллениал. «Есть разница между тем, чтобы что-то думать, и тем, чтобы сделать общеизвестным факт, что ты так думаешь», — говорил другой.

Поэтому стало настоящим шоком, когда Дэвид Остин Уолш — постдок Йеля и левый Twitter-инфлюенсер — решил одним-единственным твитом уничтожить любые шансы на карьеру, которые у него оставались.

«Мне 35 лет, я уже больше четырёх лет как защитил докторскую степень и — откровенно говоря — я ещё и белый парень, — написал он в X. — Если сложить всё это вместе, то, по сути, я практически непригоден к трудоустройству как историк по Америке XX века».

Реакция последовала мгновенно и была беспощадной. «Вы все просто смешны, — написала Николь Ханна-Джонс из The New York Times. — Вы вообще видели данные по профессорским должностям?» «Белые мужчины составляют 30% населения США, но почти 40% преподавательского состава, — написал в X штатный профессор из Университета Джорджа Вашингтона. — Трудно говорить о системной дискриминации».

Не имело значения ни то, что уже к 2012 году женщины в гуманитарных науках чаще, чем мужчины, получали позиции с перспективой на бессрочный контракт, ни то, что рецензированное исследование 2015 года указывало на предпочтение женщин при найме в STEM-дисциплинах, ни даже выводы CUPAHR — ассоциации специалистов по академическому DEI, — согласно которым «доценты небелой расы (35%) и доценты-женщины (52%) представлены сверх своей доли по сравнению с получателями докторских степеней в США (соответственно 32% и 44%)».

Как и в других сферах, важнее всего оказалась публичная картинка. Академия по-прежнему ассоциировалась у многих со старыми белыми мужчинами. Их было очень много.

«Во многом трудность диверсификации связана с тем, что текучесть здесь крайне низкая, — объяснял штатный профессор-миллениал. — А сейчас это стало ещё заметнее, потому что бэби-бумеры живут долго». Когда-то во многих элитных университетах существовал обязательный выход на пенсию в 70 лет. Но в 1994 году Конгресс отменил это исключение из законодательства о возрастной дискриминации, что в итоге закрепило белых мужчин в основе демографии корпусов.

Белые мужчины по-прежнему составляют 55% преподавательского состава факультета искусств и наук Гарварда (против 63% десять лет назад), но это наследие кадровых практик эпохи бэби-бумеров и поколения X. Если же смотреть на позиции ассистент-профессоров — кадровый резерв будущего профессорского состава, — доля белых мужчин снизилась с 49% в 2014 году до 27% в 2024 (в гуманитарных науках — с 39% до 21%).

Кадровый резерв и поколенческая структура почти не изменились: новоиспечённые доктора гуманитарных наук уже больше десяти лет делятся примерно поровну между мужчинами и женщинами, а в большинстве пулов соискателей белые мужчины по-прежнему численно превосходят другие группы. Зато радикально изменился принцип найма. В Беркли белые мужчины составляли 48,2% заявок на факультетах точных наук — но лишь 26% принятых на должность ассистент-профессоров. С 2018 года в Йеле только 14,6% нанятых ассистент-профессоров были белыми американскими мужчинами. В гуманитарных науках эта доля и вовсе составила шесть человек из 76 (7,9%).

Белые мужчины, которых всё же нанимают, зачастую оказываются либо старше и уже более состоявшимися, либо иностранцами. Несколько собеседников отмечали, что белые мужчины из Европы, похоже, не сталкиваются с теми же барьерами. Одна из причин, предположил один профессор, заключается в том, что они находятся чуть в стороне от американских культурных войн. Другая — в административном манипулировании: федеральная образовательная статистика (IPEDS) объединяет иностранных граждан вне расовых категорий. Иными словами, белый европеец с рабочей визой в показателях разнообразия не проходит как «белый». Среди новых обладателей докторской степени с чёткими планами на академическую карьеру белые держатели временных виз почти вдвое чаще, чем белые граждане США или постоянные резиденты, получают позиции ассистент-профессоров (61,0% против 33,1% в 2023 году).

«На высокие позиции по-прежнему очень часто нанимают белых мужчин», — рассказывал мне Уилл, профессор из университета Лиги плюща. Его гуманитарный факультет сначала взял двух белых мужчин на высокие должности, а затем объявил конкурс на младшую профессорскую позицию. Среди финалистов оказался один белый мужчина. «На деле он был явно самым сильным кандидатом, — вспоминал Уилл. — Казалось, что мы действительно просто не можем не пригласить этого парня на интервью. Но при этом мы всё равно не собираемся его нанимать». Ему прямо сказали: «Если мы здесь колеблемся, то мужчину снова выбирать не стоит».

«Среди шестнадцати миллениалов на позиции ассистент-профессора или на долгосрочном контракте лишь один был белым мужчиной».

Исторический факультет Йеля — с десятью белыми профессорами-мужчинами старше 70 лет — наглядно иллюстрирует поколенческий разрыв в найме. С 2018 года там приняли на должности профессоров четырёх пожилых белых мужчин, но из шестнадцати миллениалов на позиции ассистент-профессора или на долгосрочном контракте лишь один был белым мужчиной. В 84 года историк Холодной войны Джон Гэддис — даже не самый возрастной сотрудник факультета. «Когда я пришёл на исторический факультет Йеля в 1997 году, он был подавляюще белым и мужским — пусть ещё и не миллениальским, — рассказал он мне в письме. — Корректирующие меры давно назревали».

Эти «корректирующие меры» могут принимать самые разные формы. В Беркли заказали регрессионный анализ, чтобы определить, какие квазизаконные стратегии приведут к минимальному числу предложений о работе белым мужчинам. В Дартмуте программа Mellon-to-postdoc выделила десять позиций ассистент-профессоров для «новых сотрудников с подтверждённой приверженностью борьбе с расовой недопредставленностью в своих дисциплинах». Ни одну из позиций не занял белый мужчина.

Кластерный найм, появившийся ещё в 1990-е как способ развивать междисциплинарные исследования, в 2010-х превратился в кратчайший путь к достижению целей разнообразия. Теперь можно было нанимать сразу целые группы кандидатов из недопредставленных категорий, обходя зачастую запутанную процедуру утверждения получения долгосрочных контрактов.

«Чтобы демографически диверсифицировать состав, не называя вещи своими именами, ищут специалистов в областях, где дисциплина сама по себе сильно связана с [гендером или] этнической принадлежностью», — объяснял мне профессор из университета Лиги плюща. Кластерный найм в области латиноамериканских исследований почти гарантированно приведёт к появлению нескольких преподавателей-латиноамериканцев. Профессор трансгендерных исследований с высокой вероятностью не окажется гетеросексуальным цисгендерным мужчиной. А белый профессор-мужчина по чёрной сексуальности в 2024 году выглядит скорее как скетч из SNL, чем как что-то, существующее в реальной жизни.

Всё это почти не оставляло места для остальных. Джеймс провёл почти десятилетие — сначала на юрфаке Йеля, затем в одной из ведущих программ по классическим дисциплинам, — наблюдая за тем, как его профессиональные перспективы сужаются, а затем, кажется, исчезают и вовсе. Он видел, как знакомые ему люди — при условии, что они подходили под нужный демографический профиль, — обходили открытые конкурсы и получали предложения о позициях ассистент—профессоров ещё до получения докторских степеней. «Мои собственные научные руководители говорили об этом совершенно открыто: это просто две полностью разные схемы найма, — рассказывал он мне. — Две совершенно разные категории людей».

В основе всего лежал невидимый учебный план — политически заданные границы допустимого знания. Джеймс вспоминал одного аспиранта из Йеля — белого мужчину, который был совершенно не в курсе новейших академических догм. «Он выдал длинный, страстный монолог о военной истории. Он знал массу подробностей римской военной истории, ему действительно хотелось этим заниматься. И я тогда подумал: ты безнадёжен, тебя никогда никто не наймёт... Его, по сути, недоучили. Если бы его „воспитали“ как следует — причём без того, чтобы кто-то вообще говорил ему это напрямую, — он бы просто отказался от всей этой военной истории, потому что знал бы: эта тема белая, европейская, мужская и отжила своё».

В итоге лишь один человек из программы Джеймса получил предложение на позицию ассистент-профессора. «Он — гей, американец азиатского происхождения, прекрасно владеет языком критической теории, — говорил Джеймс. — И работу он получил по заслугам. Он действительно очень силён, но и занимается тем, что сейчас в тренде». Сам Джеймс, напротив, подался всего на пару вакансий ассистент-профессора в классических дисциплинах, а потом сдался. «Большинство вообще даже не пытались», — рассказывал он мне. Для молодых белых мужчин, занимающихся «отжившими своё белыми мужскими» темами, «всё это было просто абсолютно безнадёжно».

«Я строил свои планы, исходя из совершенно неверных представлений», — сказал мне Итан, социолог с образованием Лиги плюща. У него всегда было смутное и наивное — и, откровенно говоря, привилегированное — представление о том, что в профессиональном плане всё как-нибудь само собой сложится. «Я собирался стать ассистент-профессором с возможностью заключить долгосрочный контракт, — говорил он. — Таково было моё ожидание».

Как и многие представители среднего класса из поколения миллениалов в эпоху Обамы, Итан был уверен, что находится на «правильной стороне истории». Он пришёл в академию после неудовлетворительного опыта в корпоративном мире именно потому, что его интересовали вопросы неравенства — он хотел сделать мир лучше. «Я пришёл воодушевлённым, с горящими глазами, — рассказывал он мне. — И в начале 2010-х для этого, как мне казалось, были все основания. Общество двигалось в сторону, которая казалась мне более справедливой, менее кастовой».

После Фергюсона, Black Lives Matter, а затем и #MeToo — когда разговоры о разнообразии, представительности и привилегиях захлестнули университетские кампусы, — вузы ответили целым набором новых инициатив. Хотя программы по диверсификации преподавательского состава существовали десятилетиями — Пенсильванский и Колумбийский университеты ещё выделяли на это десятки миллионов долларов ещё в 2012 году, Гарвард — в 2006-м, а Йель начал подобные усилия ещё в 1999, — в целом они оказались малоэффективными. На этот раз всё должно было быть иначе. Новые инициативы могли носить эфемерные, расплывчатые названия вроде «Высококлассная инклюзивность» или «К новым горизонтам», но цели у них были вполне конкретные.

«Всё изменилось стремительно, — говорил Итан. — Думаю, я просто на несколько лет пропустил нужное окно возможностей».

В свой первый год на академическом рынке труда Итан подался почти на 50 вакансий. Это была изнурительная гонка. Он был в восторге, когда вышел в финал конкурса на позицию ассистент-профессора в Университете Брауна. Его пригласили в Провиденс, где он осмотрел кампус и встретился с преподавателями. Но у Брауна — как и у значительной части академического мира — были другие институциональные приоритеты.

Ещё в 2016 году Браун пообещал в течение шести лет удвоить разнообразие преподавательского состава. «В ближайшие месяцы и годы нам предстоит проделать значительный объём работы по реализации Плана действий в области разнообразия и инклюзии», — говорил тогда проректор Ричард Локк, сам белый мужчина из поколения бэби-бумеров. В каждый комитет по найму был включён представитель по вопросам разнообразия. Управление по институциональному равенству и разнообразию проверяло все объявления о вакансиях, а также как длинные, так и короткие списки кандидатов (в найме на позиции с потенциальным заключением долгосрочного контракта длинный список — это перечень потенциальных претендентов, а короткий — отбор наиболее квалифицированных для этапа собеседований).

Вот что это означало на практике: в 2022 году на позиции ассистент-профессоров в гуманитарных науках в Брауне подались 728 человек, из них 55% — мужчины. На каждом этапе отбора мужская доля последовательно сокращалась. В длинном списке мужчины составляли 48%, в коротком — 42%. До этапа собеседований дошли лишь 34% мужчин, а в итоге только 29% вакансий были предложены мужчинам. Схожая динамика наблюдалась и в социальных науках: из 722 соискателей 54% были мужчинами; в коротком списке мужчины составляли 44%, а лишь 32% предложений о работе достались мужчинам. В физических науках женщины составляли всего 23% заявителей, но получили 42% предложений о работе.

Итан дошёл до финального этапа собеседований в Брауне. После долгих обсуждений с комитетом по найму — что, как он считает, свидетельствовало о внутренних разногласиях, — он в итоге проиграл. «Они хотели смотреть на всё исключительно через призму расы, — вспоминал Итан. — Если ты не ставишь [расу] жёстко в центр своих исследований, ты уязвим — особенно если твоя идентичность не совпадает с желаемым профилем».

Среди тех мужчин, кому всё-таки удалось пройти через гендерную «полосу препятствий» Брауна, почти не оказалось белых. С 2022 года университет нанял 45 преподавателей на позиции ассистент-профессоров в гуманитарных и социальных науках. Лишь трое из них были белыми американскими мужчинами — 6,7%.

В последующие три года Итан подался ещё на десятки вакансий, в том числе в Калифорнийском университете в Беркли и в Калифорнийском университете в Ирвайне. Как и в других местах, в системе Калифорнийских университетов (UC) от соискателей требовали DEI-заявления, в которых будущих преподавателей просили подробно описать «планы по дальнейшему продвижению разнообразия, равенства и инклюзивности». За время поисков работы Итану пришлось написать десятки таких заявлений. Но в университетах Калифорнии пошли ещё дальше. В рамках государственной программы стоимостью 8,5 миллиона долларов под названием «Продвижение разнообразия преподавательского состава» администрация UC использовала DEI-заявления как «первичный фильтр», чтобы отсечь значительную часть кандидатов ещё до того, как преподавательскому составу вообще разрешалось приступить к их рассмотрению.

Итан не попал ни в один короткий список в системе UC — но с какой стати ему было туда попадать? Программа добилась именно того эффекта, на который была рассчитана. В Беркли ещё в 2015 году белые мужчины составляли 52,7% новых назначений на позиции ассистент-профессоров; к 2023-му их доля сократилась до 21,5%. В UC в Ирвайне с 2020 года наняли 64 ассистент-профессора на позиции с возможностью дальнейшего долгосрочного контракта в гуманитарных и социальных науках. Лишь трое из них — 4,7% — были белыми мужчинами. В UC в Санта-Круз из 59 ассистент-профессоров в области искусств, гуманитарных и социальных наук, назначенных в 2020–2024 годах, белыми мужчинами оказались только двое — 3%.

В общей сложности Итан пять раз выходил в финал конкурсов на позиции ассистент-профессоров. Его снова и снова приглашали на выездные интервью, ознакомительные встречи и кафедральные ужины — он постоянно был почти выбранным, но так и не выбранным в итоге. В какой-то момент он начал смотреть на себя так же, как смотрели на него комитеты по найму. «Другие идентичности или другие вещи, которые я ценил в себе, отошли на второй план, — объяснял он. — А то, что я белый мужчина, наоборот, неожиданно вышло на передний план».

Это серьёзно ударило по личной жизни Итана. Он уже семь лет состоит в отношениях, но значительную часть этого времени они словно топчутся на месте. Они хотят детей, но без финансовой стабильности, которую даёт позиция ассистент-профессора с последующим долгосрочным контрактом, это пугает. «Мы отложили это решение — и, возможно, так никогда и не сможем его принять», — говорил он. Его постоянно тревожит мысль, что грантовые деньги могут в любой момент закончиться. «У меня нет ощущения, что моя карьерная траектория куда-то ведёт. Это похоже на тупик». Иногда его захлёстывают злость и горечь. «Есть огромная группа талантливых белых мужчин, которые не могут получить позиции ассистент-профессоров, — сказал он мне. — Для институтов, настолько одержимых темой предвзятости, они поразительно слепы к собственной».

Что касается Ричарда Лока — проректора, стоявшего во главе Плана действий Брауна в области разнообразия и инклюзии, то в 2022 году он ушёл, приняв доходную должность декана университета Apple — внутреннего учебного центра Apple по подготовке персонала. «Во всех конкурсах найма мы неизменно уделяли внимание разнообразию и инклюзии», — хвастался он в прощальном интервью. Его преемником в Брауне стал — кто бы сомневался — ещё один шестидесятилетний белый мужчина.

III. Золотой век телевидения

Мэтт — один из тех умных и слегка маниакальных киноманов, которые испокон веков были неотъемлемой частью Голливуда: тот самый парень у барной стойки, который может объяснить, почему проекту дали зелёный свет («покупатель с кучей денег и нулевым опытом») или почему наняли конкретного режиссёра («бэкграунд драматурга — и к тому же это был Скотт Рудин»), а затем одним взмахом руки списать в утиль очередной релиз Netflix («дерьмо... история, которой вообще не стоило становиться фильмом»).

Как и я, Мэтт переехал в Лос-Анджелес в 2011 году — но, в отличие от меня, уже к 2014 году он получил работу штатного сценариста на сетевом телесериале. «Я думал, что стану одним из этих посредственных белых типов, которые строят карьеру по инерции и вечно работают», — говорил он. За один-единственный эпизод сетевого телевидения он заработал больше денег, чем когда-либо видел в жизни. Ему казалось, что он движется по знакомой траектории: написать несколько спек-сценариев, обрасти связями, поймать свой шанс — а дальше стабильно работать, пока не получишь собственное шоу.

Но от культурного сдвига ему было не убежать. Осенью 2014 года на «Оскар» в актёрских номинациях выдвинули исключительно белых, и на свет появился хэштег #OscarsSoWhite. The New York Times выпускала материал за материалом на эту тему. Киноакадемия и сами студии пообещали реформы — и они действительно последовали. В 2015 году Мэтт искал следующую работу в качестве штатного сценариста или сценарного редактора. «Я не мог пробиться вообще никуда, — вспоминал он. — Это произошло почти мгновенно... Было сильное разочарование, потому что какое-то время я думал, что проблема просто во мне».

Дело было не в нём. Голливуд переживал революцию. По мере того как #OscarsSoWhite перетекал в #MeToo, требования лишь ужесточались. «Сценарий белого парня ещё могли прочитать, — рассказывал мне бывший ассистент шоураннера, белого мужчины из поколения X. — Но не было ни единого шанса, что этого человека возьмут в штат сериала. У шоураннеров было всего пару мест для белых, и их они оставляли для сорока-пятидесятилетних белых мужчин, которых знали годами».

Информатор передал мне документ начала 2017 года — внутренний «список потребностей», составленный крупным агентством по работе с талантами, — который наглядно показывает, насколько сильным был встречный ветер. В таблице, отслеживающей кадровые потребности пулов сценаристов для телесериалов, десятки раз повторяется одно и то же: «разнообразие», «женщины», «только женщины и небелые». Эти установки исходили от самых влиятельных фигур телевидения: Ноа Хоули («приоритет — женщины»), Дин Девлин («приоритет — женщины... в идеале — небелое/афроамериканское происхождение»), Райан Мёрфи («нужны женщины и представители разнообразия, с упором на афроамериканцев»).

Это системная дискриминация — зафиксированная на бумаге и реализуемая без каких-либо последствий. Поражает, насколько буднично всё это выглядело. «Chicago Fire — позиции UL [верхний уровень] могут занимать кто угодно, но нам нужны небелые SWs [штатные сценаристы]». Как и в других отраслях, позиции верхнего уровня — сценаристы с опытом и заслугами — по-прежнему могли доставаться белым мужчинам. Но стартовые должности, места штатных сценаристов и сопродюсеров, за которые боролись Мэтт и тысячи других начинающих авторов, были зарезервированы для других.

«Студии чувствовали, что должны выполнить определённые квоты, — рассказывал мне опытный агент по работе с талантами. — И почти всегда это касалось людей на нижнем и среднем уровнях».

Практически каждая стипендия, грант и программа стимулирования найма внезапно оказались нацелены на то, чтобы изменить, кого допускают внутрь. Гильдия сценаристов перечисляет более десятка студийных инициатив для начинающих «небелых» авторов. Программа для начинающих сценаристов Disney, которая гордится тем, что почти всех своих участников устраивает штатными сценаристами, за последнее десятилетие выдала 107 сценарных и 17 режиссёрских стипендий — и ни одной белым мужчинам. Почти каждая краткая биография участников этих программ — это попытка с минимальной деликатностью дать понять, что автор не белый мужчина («корейско-польский американский сценарист из Сиэтла»; «комедийный автор с кубинскими, пуэрториканскими и ново-мексиканскими корнями»).

Ещё одной престижной площадкой для подающих надежды сценаристов была сценарная лаборатория Sundance, которая с гордостью относит к своим выпускникам Даррена Аронофски, Пола Томаса Андерсона и Квентина Тарантино. «Лаборатория была просто потрясающей, — вспоминал Квентин Тарантино в 2017 году, на двадцать пятой годовщине Reservoir Dogs. — К нам относились по-настоящему серьёзно. Я не мог поверить, насколько это было бескорыстно. Вся их цель заключалась просто в том, чтобы помочь нам... отточить нашу эстетику».

В 2010-е годы Sundance подвергся критике за то, что выпускает непропорционально много белых мужчин. Организация решила, что такого больше не допустит. В 2016–2017 годах белые мужчины составляли 27,5% заявителей в сценарную лабораторию, но среди отобранных участников их было лишь 14,7%. И даже эта доля впоследствии оказалась сравнительно высокой. С 2018 года из 138 отобранных стипендиатов белыми мужчинами были лишь 8 человек — 5,8%. Примечательно, что почти все они либо обладали каким-то другим определяющим признаком (инвалидность, гомосексуальность), либо состояли в партнёрстве с женщиной или человеком небелой расы. Сегодня лишь каждый десятый участник программы из поколения миллениалов в Sundance — гетеросексуальный белый мужчина.

Эти программы, изначально созданные для того, чтобы открыть закрытый карьерный лифт, сами превратились в инфраструктуру исключения. Мэтт даже не стал подаваться. «В какой-то момент понимаешь, что игра не стоит свеч, — сказал он. — Ты делаешь всё возможное, чтобы прорваться, а правила всё время меняются».

После почти пяти лет неудачных попыток на телевидении, Мэтт переключился на полнометражное кино, где идентичность играла меньшую роль. «Я думал, что столько лет без работы меня сломают, но на самом деле это сделало меня лучше, — говорил он мне. — Мне пришлось понять, как писать так, чтобы это цепляло и возвращало меня в игру». Когда мы разговаривали, он с явной гордостью говорил о том, насколько ему удалось прокачать своё письмо и о том, что ему, по крайней мере временно, удалось переломить неблагоприятные обстоятельства.

К концу 2010-х эта работа начала приносить плоды: один из его сценариев попал в Black List — престижный ежегодный рейтинг неснятых сценариев, который составляют руководители по развитию проектов в Голливуде. Это дало Мэтту столь необходимый импульс — он продал несколько спек-сценариев и наконец смог уйти с основной работы, — но превратить этот успех в стабильную занятость оказалось непросто.

Даже после того как ему удалось привлечь к паре проектов шоураннеров высокого уровня, с началом сезона набора сценаристов они так и не предложили ему место в собственных шоу. «Мой найм вообще никогда не был предметом обсуждения», — говорил он. Иными словами, у Мэтта было больше шансов запустить в эфир собственный сериал, чем попасть в пул сценаристов существующего шоу. (Дэн Эриксон, создатель сериала «Разделение», продавший свой пилот в 2016 году, сам не смог устроиться в пул сценаристов телесериала до тех пор, пока производство его собственного проекта не началось.)

В 2020–2021 годах агент Мэтта подал его кандидатуру в престижный сериал. Шоураннерам понравился его образец сценария, они хотели обсудить его график. Но предложение внезапно отозвали. Его заблокировал один из шоураннеров — белый мужчина из поколения X. В комнате сценаристов и так было слишком много белых мужчин.

«Ты ползёшь по битому стеклу — и всё равно этого недостаточно, — размышлял Мэтт. — Я, по сути, просто предпочитаю это игнорировать из соображений самосохранения: если я озлоблюсь или разозлюсь, то окажусь ещё дальше от того, чего хочу. Никому не нужен парень, который постоянно из себя выходит».

Во всех наших разговорах Мэтт ни разу не винил женщин или людей небелой расы, получивших те возможности, которые не достались ему. Он винил старшее поколение белых мужчин, которые поднялись на карьерную вершину и тут же убрали за собой лестницу. И в этом он был прав. В период с 2004 по 2013 год более 40 белых мужчин из поколения X получили номинации на премию «Оскар» за сценарную работу. В следующее десятилетие — с 2014 по 2023 год — были номинированы более 50 белых мужчин поколения X, тогда как белых мужчин-миллениалов оказалось всего шестеро.

За 14 лет Мэтта в Голливуде перемены оказались поразительными. В 2011 году, когда он (и я) переехал в Калифорнию, белые мужчины составляли около 60% телевизионных сценаристов; к 2025 году, согласно собственным статистическим данным Гильдии сценаристов, их доля среди сценаристов начального уровня сократилась до всего лишь 11,9%, тогда как женщины небелой расы составляли 34,6%. В 2014 году белые мужчины сняли 69% телевизионных эпизодов, а к 2021 — лишь 34%. Но и эта оставшаяся треть почти полностью досталась уже состоявшимся именам, оставив мало пространства для молодых белых мужчин. С 2021 года на премию «Эмми» были номинированы 11 режиссёров младше 40 лет — и ни один из них не был белым мужчиной.

«Я наблюдал нечто вроде карьерного кладбища людей, не слишком отличавшихся от меня», — рассказывал мне Питер, ассистент шоураннера из поколения X. Питер, окончивший один из топ-5 университетов в начале 2010-х, видел, как немного более старшие мужчины-миллениалы годами ждут своего шанса, который так и не наступает. «Они думали: ладно, я поработаю на этой дерьмовой работе пару лет. Потом — ну хорошо, ещё три года... А потом вдруг они уже женаты, у них дети. Они просто не поняли условий игры — у них ничего никогда не могло получиться».

В конце концов Питер ушёл в технологическую сферу. «Гораздо лучше точно знать, что тебя сейчас собьёт машина, чем не знать этого, — сказал он мне. — Трагедия нашего поколения в том, что мы просто думали, будто мир устроен определённым образом».

«Он снова и снова ловит себя на мыслях о том, чтобы сменить имя и уехать в Таиланд».

Тот единственный эпизод на сетевом телевидении из 2014 года до сих пор остаётся единственным реализованным проектом в послужном списке Мэтта. Когда мы говорили в последний раз, он был в пути на свою низкооплачиваемую работу. Он недавно расстался и набрал десятки тысяч долларов долга по кредитным картам. Теперь он постоянно ловит себя на мыслях о том, чтобы сменить имя и уехать в Таиланд, скрывшись от кредиторов.

«Уютная однушка, VPN для доступа к американскому ТВ и кино, — написал он мне. — Мечта».

IV. Где угодно, но не здесь

Всё это продолжается уже десять лет — и лишь продолжает ускоряться. Без каких-либо формально установленных квот — лишь под постоянным призывом «стараться лучше» — комплекс разнообразия стал саморадикализующимся, странным сплетением давления сверху и снизу. Никто никогда не называл «правильное» количество белых мужчин, но оно всегда оказывалось меньшим, чем то, которое имелось в данный момент.

Границы постоянно смещались в зависимости от отрасли и момента: в одних контекстах белая женщина могла пользоваться преимуществом, в других — оказываться в невыгодном положении; американец азиатского происхождения мог сталкиваться с дополнительными барьерами в технологиях или медицине, но если он стремился стать сценаристом или преподавателем английской литературы, система работала в его пользу. А вот для молодых белых мужчин любой профессиональный успех по своей сути превращался в проблему, которую институтам предстоит «решать».

И они её решили — ещё как.

На протяжении 2010-х годов почти каждый механизм, с помощью которого либеральная Америка распределяла престиж, был перенастроен по принципу идентичностей. В одном только 2013 году стипендию Макартура «Гений» получили семь белых мужчин из поколения X — столько же, сколько белых мужчин-миллениалов получили её за всё время с тех пор.

В 2014 году два белых мужчины-миллениала стали финалистами Национальной книжной премии, причём один из них выиграл; в том же году на Биеннале Уитни были представлены девять белых американских художников моложе сорока лет.

Но из 70 писателей-миллениалов, номинированных на Национальную книжную премию в последующее десятилетие, лишь трое были белыми мужчинами. «Большая четвёрка» галерей представляет 47 художников-миллениалов — и только трое из них белые мужчины. На Биеннале Уитни 2024 года, где участвовали 45 художников-миллениалов, не было ни одного белого мужчины-американца.

«Белые мужчины, вытесненные из культурных индустрий, не устремились в другие высокостатусные сферы».

Белые мужчины, вытесненные из культурных индустрий, не устремились в другие высокостатусные сферы. Они не заполонили рекламу, юриспруденцию или медицину — все эти области сегодня менее белые и заметно менее мужские, чем десять лет назад. Доля белых мужчин среди поступивших в юридические институты снизилась с 31,2% в 2016 году до 25,7% в 2024.

Сдвиг в медицине оказался ещё более резким. В 2014 году белые мужчины составляли 31% американских студентов-медиков. К 2025 году их доля сократилась до 20,5% — падение почти на десять процентных пунктов чуть более чем за десятилетие. «На каждом этапе действует та или иная форма отбора, — рассказывал мне онколог-миллениал. — Поступление в мединститут, ординатура, позиции старших ординаторов, стипендии — каждый уровень все больше отворачивается от белых мужчин или „почти белых“ мужчин... Теперь белого мужчину держат для галочки».

И технологический сектор не остался в стороне. В Google доля белых мужчин сократилась с почти половины штата в 2014 году до менее чем трети к 2024 — падение на 34%. В 2014 году в Amazon среди сотрудников начального профессионального уровня — выпускников колледжей, только начинавших карьеру, — белые мужчины составляли 42,3%. Именно эти люди при нормальном карьерном продвижении за последующее десятилетие должны были бы стать сегодняшними менеджерами среднего звена. Однако доля белых мужчин среди менеджеров среднего уровня в Amazon снизилась с 55,8% в 2014 году до всего 33,8% в 2024 — падение почти на 40%.

«Кадровый резерв никогда не был 50 на 50, — объяснял бывший консультант по управлению: — элитные бизнес-школы на протяжении всех 2010-х оставались примерно на 60% мужскими и преимущественно белыми. — Но нанимали мы так, словно он и правда был 50 на 50».

«Для многих мужчин лет тридцати с небольшим, примерно в 2017–2018 годах, это стало по-настоящему резким переломом, — говорил мне журналист, близкий к технологической среде. — У всех было такое чувство, будто все двери закрылись, и они больше вообще никуда не продвинутся по карьерной лестнице. Потому что мне так или иначе — иногда намёками, а иногда вполне прямо — дали понять: должность, которую я хочу, белому парню просто не отдадут». Для целого поколения дорога вперёд оказалась перекрыта.

Те островки безопасности, которые молодые белые мужчины всё же находили — криптоиндустрия, подкасты, Substack, — становились убежищами именно потому, что там не существовало институциональных барьеров для входа. Мой друг, который сейчас занимает руководящую должность в крупной криптокомпании, годами перебивался случайными заработками на фрилансе, монтируя фильмы. Он пять раз подавался в Netflix; в конце концов ему прямо сказали, что им не нужно больше белых парней. В крипто он пошёл не потому, что это было престижно, — просто Голливуд, индустрия с высоким статусом, его не принял.

Отделы DEI в основном были закрыты или тихо переименованы. Горы отчётов и глянцевых PDF-файлов так же тихо исчезли — словно улики старались стереть. Какое же было оправдание демонтажа американской меритократии? Похоже, этого уже никто толком не знает.

Возникает соблазн списать всё это на светский упадок — мол, белые мужчины просто уходили из сфер, которые теряли статус или экономическую привлекательность. Но по времени это не сходится. Самые резкие сокращения возможностей для молодых белых мужчин произошли не во время череды кризисов последних лет — они были заложены ещё в середине 2010-х, когда «новые медиа» расширяли охват, университеты росли, а Голливуд находился на пике.

И это поднимает ряд неудобных вопросов: пользуются ли медиа сегодня большим доверием, чем десять лет назад? Стал ли Голливуд снимать более качественные фильмы и сериалы? Пользуется ли академическая среда большим уважением? Стали ли эти институты сильнее после того, как систематически исключили целое поколение, — или отказ от меритократии, напротив, лишь ускорил их упадок?

То, что другие группы людей в другие эпохи сталкивались с куда более жёсткой дискриминацией и что в общей перспективе вытеснение белых мужчин-миллениалов было сравнительно мягким, само по себе не является аргументом. Особенно когда весь либеральный истеблишмент настаивает на том, что на самом деле ничего не произошло, что эта «мягкая» коррекция вовсе не была коррекцией, а любой белый мужчина, пострадавший в процессе, на самом деле был просто «посредственным».

Потому что на самом деле они говорят вот что: мы не должны были этого заметить.

За последние два года я поговорил с десятками белых мужчин-миллениалов, разбираясь в их надеждах и мечтах, разочарованиях и обидах. Все до единого настаивали на анонимности. Перед публикацией шли лихорадочные торги о том, какие личные детали я могу включить, бесконечные правки слов и формулировок, просьбы поменять псевдонимы так, чтобы они звучали ещё меньше как настоящие имена. За всем этим стоял страх: оказаться тем самым парнем.

Даже те белые мужчины, с которыми я говорил и которые добились успеха, понимали, что изменилось нечто фундаментальное. В их словах звучали благодарность и облегчение — признание того, что успех зависел от множества внешних факторов и был уязвим для обстоятельств, неподконтрольных им. «Уже в самом факте, что дела шли хорошо, изначально была заложена некая неустойчивость, — сказал мне один профессор с постоянной ставкой, — что вполне естественно думать: малейшее возмущение — и всё станет гораздо хуже».

Большинство мужчин, с которыми я говорил, начинали как либералы. Некоторые остаются ими и сейчас. Но когда на тебя ложится тяжесть общественного неблаговоления, это выбивает из колеи. Мы, миллениалы, искренне верили в меритократию, слепую к расе и гендеру, — и при всех её изъянах, при всей наивности в отношении человеческой природы и оптимизме по поводу американской мечты, она была несравнимо лучше того, что пришло ей на смену. А такое показательное предательство этого видения сформировало глубокий скепсис ко всему либеральному проекту — и он надолго.

«Меня тревожит то, что многим успешным белым мужчинам-миллениалам пришлось пойти по пути Джоша Хоули — то есть фактически покинуть либеральную Америку, — сказал мне старый друг, отец двух детей смешанного происхождения. — Я не хочу этого делать. Либеральная Америка — мой дом. Но если тебе со всех сторон говорят: это не для тебя, — что вообще остаётся делать?»

V. Возвращаясь в ту комнату

Тогда, в том офисе в начале 2016 года, после того как продюсер объяснил, почему не может нас нанять, встреча продолжилась как ни в чём не бывало. Мы поговорили о том, над чем сейчас работаем; он рассказал о будущих проектах своей компании — каком-то детективном сериале про Шанхай, экранизации романа о раннем голландском поселении в Новом Амстердаме. Как и большинство голливудских встреч, мы закончили на обещании непременно вскоре найти способ поработать вместе. А потом, уже на выходе, продюсер спросил, не хотим ли мы спуститься в сценарную комнату и поздороваться с шоураннером.

Комната была довольно скромной, по меркам таких мест: большая белая доска, длинный стол, место со снеками поодаль. Шоураннер представил нас создателю сериала, и они тут же вернулись к спору, который вели до нашего прихода: могут ли два человека, отправившиеся в один и тот же фиксированный момент будущего на разных машинах времени, стартовавших из разных точек прошлого, по возвращении поменяться этими машинами времени.

Есть ли здесь какие-то скрытые парадоксы? Каковы последствия?

Мы выдали что-то вяло-неубедительное. Остальной состав молча сидел в глубине комнаты — трое вполне устроенных голливудских ветеранов индустрии сорока—пятидесяти лет, белые мужчины с IMDb-биографиями будто из параллельной вселенной («Его сценарная карьера началась на криминальном сериале CBS „Китайский городовой“, после чего в конце 1990-х — начале 2000-х он работал сценаристом и продюсером на ряде проектов, включая FreakyLinks, „Город пришельцев“, „Джон Доу“, „Бостонскую школу“, LAX и „Тайны Смолвиля“... В 2005 году он присоединился к сценарной команде медицинского детектива „Доктор Хаус“»), — а рядом с ними две молодые женщины, получившие те самые работы, на которые претендовали мы.

«Это был последний раз, когда кто-то из нас оказался внутри сценарной комнаты».

В конце концов — так и не разрешив головоломку с машинами времени — мы попрощались. Потом были другие сценарии, другие проекты, визиты на студийные площадки и большие питчи, но это был последний раз, когда кто-то из нас оказался внутри сценарной комнаты; тот самый момент, когда мы были в волоске от начала полноценной карьеры. Будь политическая обстановка иной, одна работа могла бы повести за собой другую, и сегодня у меня, возможно, были бы коллеги, рабочие друзья, целый спектр профессиональных и личных переживаний — совершенно другая жизнь.

Тогда я винил тех женщин. Разумеется, винил. С тех пор они поднялись по телевизионной иерархии и работают исполнительными продюсерами на крупных проектах. И где-то глубоко внутри — даже сегодня — я не могу отделаться от мысли: на их месте мог быть я. На их месте должен был быть я.

Но эти женщины не «забрали» наши места — ровно в той же степени, в какой их не забрали и 50-летние голливудские старожилы. Старожилы никуда не делись. Они по-прежнему там. И я не злюсь ни на женщин и людей небелой расы, которые добились успеха вместо меня, — люди имеют право, а чаще всего и обязанность, пользоваться теми возможностями, которые им предлагают, — ни даже на старших белых мужчин, которые сделали так, чтобы мне этих возможностей не досталось.

Если честно, больше всего я зол на себя. Потому что вместо того, чтобы остепениться, сделать предложение своей тогдашней девушке (ныне жене) и получать стабильный доход, на который можно было бы опереться, создавая семью, я потратил целое десятилетие, настаивая на том, чтобы мир обошёлся со мной справедливо, — в то время как мир громко и ясно давал понять, что не собирается этого делать. Я видел, что происходит, — мне прямо говорили об этом, — и всё равно думал, что стану исключением: что если напишу ещё один сценарий, схожу ещё на одну встречу, то проскочу. Но исключением удаётся стать очень немногим.

Это очень странное и отравляющее ощущение того, как тобой помыкают силы, над которыми ты не властен. Но в этом есть и некое утешение. Потому что куда менее больно ночами листать чужие страницы в IMDb, прикидывая, какой именно короткий путь — раса, гендер, связи — привёл их к успеху, чем столкнуться с фактом: есть белые мужчины моего возраста, которые добились успеха, и я не из их числа. Я мог работать усерднее, мог лучше выстраивать связи, мог быть лучше.

Правда в том, что я не какой-то исключительно талантливый человек, которого несправедливо обошли стороной. Я просто талантлив. И в обычные времена этого было бы достаточно.

Здесь не обошлось без уязвлённого самолюбия — а как иначе? У меня двое сыновей. Задолго до их рождения я представлял, как буду брать их с собой на съёмочные площадки, как мы вместе будем ездить в экзотические места. Вместо этого их отец проводит большую часть рабочего дня у себя в спальне, листая таблицы и объявления о продаже билетов.

Что я скажу, когда мои мальчики спросят о моих прежних надеждах и мечтах? Что я отвечу, когда они спросят о своих?